Pas une histoire sur le dos

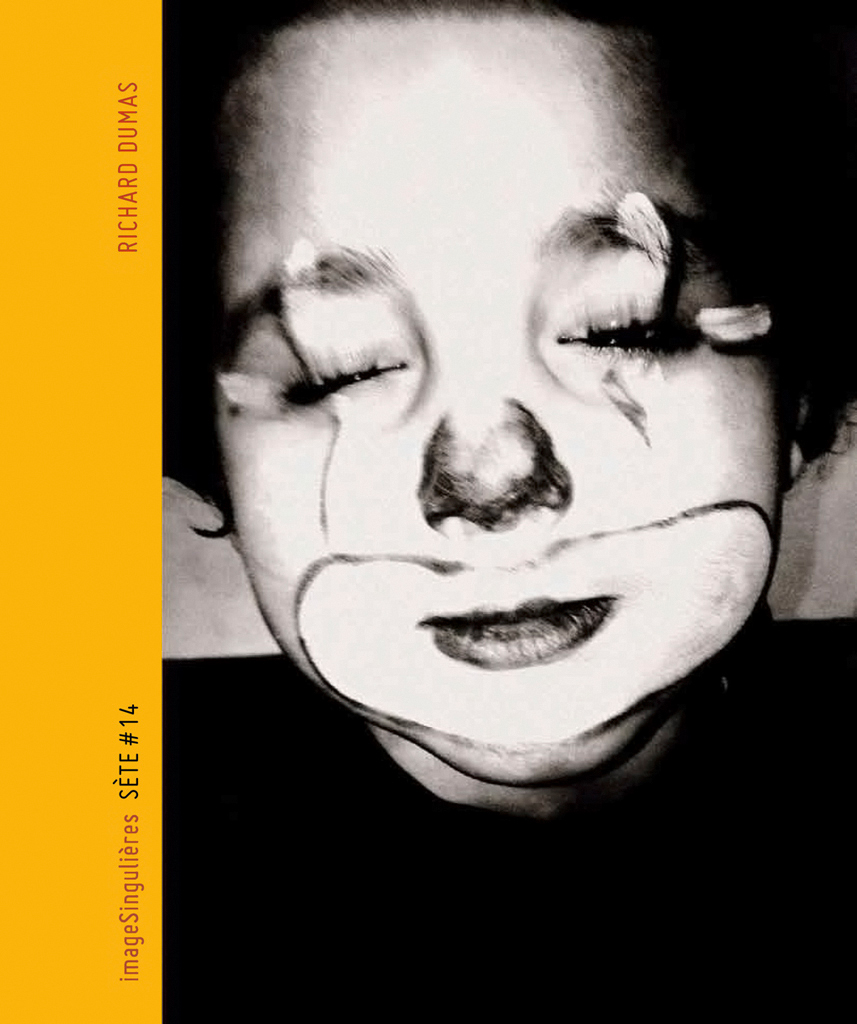

Sur Sète#14, de Richard Dumas

Englouti par ce livre, avant même d’imaginer écrire à son sujet mon désir initial fut simplement d’observer les sensations qui fusaient, et de parvenir à en extraire une pensée cohérente. Une pensée qui aille au-delà du constat de l’hallucination, et qui dépasse ce que mon adhésion première à la puissance des images, malgré sa sincérité, pourrait avoir de confortable. Sans trahir l’équilibre entre ancrage et flottement dont ce livre est tendu. Ayant un temps pensé sans prendre de notes, parti de Dumas dans Sète je dérivai de rivage en rivage et bientôt me perdis. Je reprends donc au début, et tente de formuler quelque chose qui ne s’achève ni en pléonasme ni en négation.

Ce livre m’émeut. Bon. Et après ? D’autres livres m’émeuvent. Et d’autres œuvres. C’est beau, c’est fort, cela me prend aux tripes, certes. Voilà qui ne m’avance pas. D’autres créations m’attrapent par là. Alors celle-ci particulièrement, pourquoi ? Ce type écrit avec de la lumière et avec de l’absence de lumière. Soit. Mais il n’est pas le seul. Tom Waits aussi travaille cette glaise-là. Cendrars également, un rien d’esbroufe en plus. Léon Spilliaert, pareil, en plus introverti. Alors qu’est-ce qui me plaît là-dedans, au-delà du confort non tant d’être séduit par les images de Richard Dumas (cette séduction n’est pas confortable : même si elle me renforce, à bien des égards elle me détricote), que d’affirmer l’être ?

Un début de réponse est peut-être dans la parenthèse à la question : comme toute entreprise poétique, celle-ci me renforce, car elle crée pour moi un endroit acceptable, et dans le même mouvement me détricote, car elle pointe avec acuité mes insuffisances qui en deviennent insuffisances au carré.

Il y a autre chose. Je pense souvent à une idée, que j’ai mis longtemps à reconnaître car jusqu’à un certain âge tout ce que je lus me prouva le contraire : il n’y a pas un autre soi du voyage. Nous dans l’ailleurs, c’est toujours notre vie, mais ailleurs – c’est toujours nous, dans le quotidien de l’autre. Pour le pire (la certitude sur l’ailleurs, sans échappatoire) ou le meilleur (la dissolution de soi dans l’ailleurs, légère et provisoire).

Mais il est rare que j’y pense en regardant des photographies. Souvent, l’ailleurs écrase le photographe. Parce que le photographe s’est mis en tête qu’il avait quelque chose à dire sur l’ailleurs. Oubliant de le vivre il disparaît dessous, parce qu’il ne se conçoit que comme témoin de ce qu’il pense mériter d’être raconté. À l’inverse, il n’est pas rare que ce soit le photographe qui écrase l’ailleurs. Parce qu’il s’étale dessus : convaincu que l’ailleurs n’est qu’un levier de sa propre édification, et jetant ses forces dans la bataille pour qu’il en soit ainsi, il bouche la vue.

Ici, ni l’un ni l’autre. Il y a un être humain, entier, fêlures et forces comprises, presque par hasard transposé dans un endroit neuf, où il évolue dans la continuité de lui, également en vie. Il regarde Sète avec la même tendresse nonchalante que s’il regardait Lou Reed. Être à Sète est l’événement qui lui arrive. Telles sont les circonstances. Il les prend comme elles adviennent. On le mettrait à Ostende qu’il ne se comporterait pas différemment (Je suggère cela car à certains moments de ma lecture je me suis dit : Dumas s’est trompé, c’est à Ostende qu’il a passé l’hiver. Mais je ne connais pas Sète). Il se fond dans l’épaisseur de la ville, intégralement lui, intégralement avec l’autre.

Les légendes me semblent confirmer cette sensation. Elles précisent, à propos de certaines personnes, qu’elles sont photographiées « chez nous », c’est-à-dire « chez Richard Dumas » : dans la sédentarité provisoire qu’il s’est aménagée dans l’ailleurs. D’autres le sont « chez eux » : c’est également précisé, sans omission. On dirait qu’il est allé visiter des copains. Et quand il photographie en rue, la rue est nommée : non par rigueur boutiquière, je ne crois pas, mais plutôt par connivence, par égard pour cette rue qui l’a accepté comme s’il l’avait toujours connue.

Les quelques récurrences vont dans le même sens : Suzon, Amel, Marie, Odette, Pierre, Harry, cette baudruche bizarre… Tous reviennent. Comme chez Lise Sarfati dans La Vie nouvelle, même si les raisons sont sûrement différentes. Ici, je ne sens pas la nécessité qu’un même corps, à différents moments d’un même livre, porte plusieurs aspects d’une même allégorie. Ni le pari que le lecteur ne se laissera pas distraire par la répétition mais au contraire y puisera une perception approfondie de l’allégorie. Pari gagné chez Sarfati, mais ici il s’agit d’autre chose. Ici, je ne vois que la prise en compte de l’évidence que la vie se répète. Et qu’en passant plusieurs semaines chez soi ou ailleurs, il est normal de croiser les mêmes choses et les mêmes gens plus d’une fois.

Légendes, répétitions : rien de cela n’est évidemment dû au hasard. Tout participe au projet de construire un livre qui ne se délite pas dans la rencontre avec son lecteur, lui oppose même une certaine résistance et s’abstienne de tout lui donner la première fois.

Une dernière chose. Il y a peu est arrivé dans mes lectures Paul Nizon. Dans un livre de notes, Le Ramassement de soi, Nizon explique qu’il n’aime pas « les histoires dont le fil est une action ». Et dans Chien, un non-roman, il fait dire à son personnage que « les histoires sont un attentat perpétré contre la vie ». Vers la fin du livre, ce personnage parvient enfin à aborder un mystérieux écrivain qu’il croise en rue depuis cent pages et qu’il soupçonne d’écrire sur lui. L’écrivain explique à son interlocuteur que si effectivement celui-ci l’intrigue, jamais il n’aurait eu la hardiesse d’écrire à son sujet. Et l’autre de répondre : « Je suis content de vous l’entendre dire, il me faut vous avouer que j’ai cru que vous étiez en train de m’espionner et de me coller une histoire sur le dos, et ce soupçon m’a véritablement paniqué. Je me voyais presque comme votre prisonnier et j’étais à deux doigts de perdre ma liberté de vagabond (…) »

C’est ce que je ressens dans ce livre : Richard Dumas n’est pas en train d’espionner Sète pour lui coller une histoire sur le dos. Il ne l’emprisonne pas. Il passe par là, pour un temps s’y arrête. Il vit dans Sète, avec elle, spécialiste de rien, n’isolant aucun fil. Elle lui prête ses couleurs. Il se gorge de ville, de ses énergies, de sa matière vivante, de sa polyphonie. Il la malaxe, sans rien séparer de rien.

Et par un processus intérieur connu de lui seul, peut-être même pas complètement, sont nées ces strophes de lumière. Posées dans ce livre, dans cet ordre-là, elles rendent au lecteur qui veut bien se glisser entre les lignes un peu de sa liberté de vagabond que le siècle lui siphonne sans relâche.

Richard Dumas, Sète#14, Le Bec en l’air, 2014

Article paru sur le site du Bec en l’air en octobre 2014