L’inquiétude de lire et le désir d’avoir lu

Sur Le Vide narratif, de Mac Adams

Voilà plusieurs années que ce livre me fait signe depuis l’étagère de la bibliothèque. Par son titre il m’a toujours attiré, mais par insuffisance je n’en avais lu jusqu’alors que des bribes. Il contient des écrits théoriques et des photographies mystérieuses. Je me suis souvent demandé ce qu’il me voulait. Je l’ai souvent ouvert en quête d’une réponse. À chaque fois je me suis interrompu assez tôt, emporté par une idée ou dérouté par les images, si bien que, d’écart en écart, perdant le fil du livre je l’abandonnais pour un temps plus ou moins long.

Outre l’article liminaire où Mac Adams lui-même expose sa pratique conceptuelle de la photographie, les deux autres textes ont pour auteur un universitaire historien d’art et un conservateur de musée. Trois domaines de pensée dont a priori tout m’éloigne. La photographie que j’aime creuse plutôt l’intime et ces images-ci m’ennuient de prime abord. Enfant de l’autodidaxie, si j’ai quelque appétit pour la théorie il se trouve toujours modéré par la crainte de manquer des références nécessaires à en saisir la portée. Quant aux universités, ayant suivi Bouvier lui-même suivant Gorki, je suis parti tôt chercher les miennes sur les routes, bien avant de savoir que la photographie possédait ses musées ni même sa propre Histoire.

J’aurais pu en conclure que ce livre n’était pas pour moi et abdiquer le projet de le lire. Mais enfin, ce titre ! Le Vide narratif. Ce titre m’attrape par la main et me chuchote : psst, psst… petit… Suis-moi ! Mon livre et toi, vous avez un bout de chemin à faire ensemble ! Donc au contraire je persévérai, d’autant que mes premières tentatives de lectures, si elles m’avaient égaré, l’avaient fait dans des territoires non vierges de promesses de sens. Promesses qu’il ne restait peut-être qu’à préciser ? Ainsi, comme souvent avec les livres dont je soupçonne qu’ils ont quelque chose à m’apprendre, si j’espérais savoir quoi le mieux était encore de l’écrire au fil de ma lecture. Restait à attendre le moment pour honorer ce rendez-vous repoussé de longue date. C’était lundi dernier.

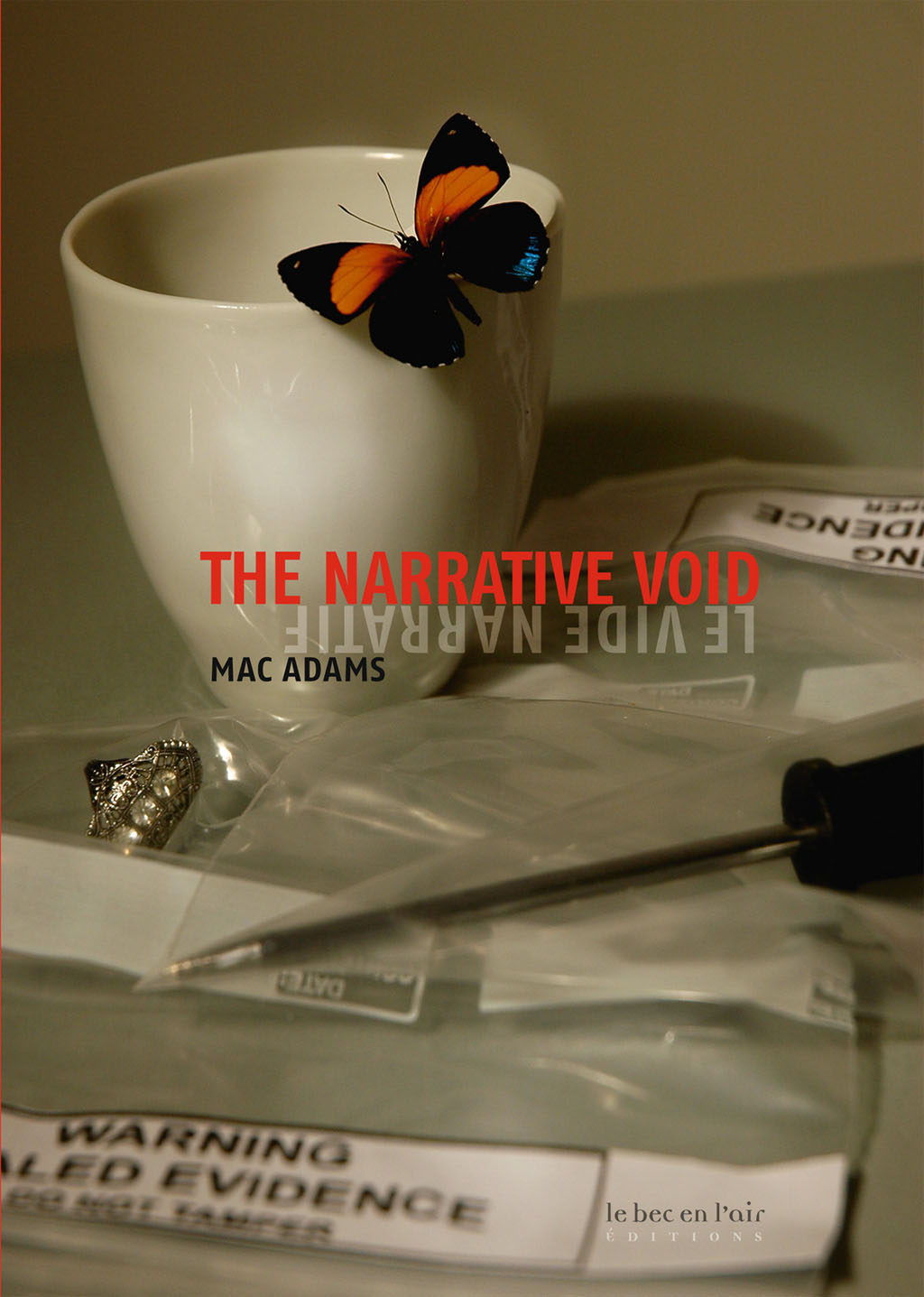

Je prends le livre en mains comme si c’était la première fois. Je passe trop vite sur la couverture. Je le retourne. Le texte de quatrième fournit un début d’explication sur ce qu’entend Mac Adams par vide narratif : « Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe dans l’intervalle entre ces images » (à l’origine, les images cinématographiques). Les mots « énigme policière » qui closent cette présentation m’inquiètent un peu tant c’est un genre auquel j’accède avec peine. Mais il en faut plus pour me décourager. Je note que l’historien d’art s’appelle Alexandre Quoi. J’apprécie son nom. Je ne le connais pas. Quant au conservateur c’est François Cheval, celui du Musée Nicéphore Nièpce à Chalon-sur-Saône, que j’ai naguère entendu en conférence.

Je me remets encore une fois dans le crâne qu’il ne s’agit pas un livre de Stéphane Duroy ou de Daido Moriyama. Je me prépare à tout considérer comme neuf et j’ouvre.

Un portfolio d’une douzaine d’œuvres suit la présentation par le photographe de ses axes de travail et précède les deux essais contextualisant sa démarche. Les textes semblent entretenir avec les images un rapport qui serait plus de l’ordre de l’explication que du dialogue, ce qui est rare au Bec en l’air et m’intrigue. Habitué des livres de photographies c’est vers le portfolio que je vais d’emblée, et lui qui décidément me déstabilise. Les images sont neutres, sans qualités esthétiques particulières. De facture correcte, mais froides. Je les regarde vite, cherchant une émotion que je ne trouve pas. Certaines me font penser à Weegee mais pas toutes, aussi cette pensée ne va-t-elle pas plus loin. Je les regarde encore. Je m’entête. Car cette fois je refuse de refermer ce livre sans avoir au minimum effleuré ses intentions. Force m’est d’accepter que je n’y arriverai pas en l’attaquant par les images. Je vois bien qu’il ne se passe pas rien dans les reflets de l’acier inoxydable ou dans la bizarrerie des diptyques. Mais moi, élève de Lise Sarfati, plus à l’aise chez Denis Dailleux que chez Duane Michals, je n’y ressens rien. Et pourtant ce titre ! Mais non, rien. Cet univers s’oppose en tout à celui que d’ordinaire je fréquente.

J’encaisse cet échec. Je me dis que ce n’en est peut-être pas un : que c’est sans doute tant mieux si ces images m’extraient du confort d’être conscient d’aimer ce que j’aime, et que si leur qualité n’est pas leur pouvoir de séduction esthétique ou leur puissance documentaire, elle est forcément ailleurs : sinon ce livre n’existerait pas, et certainement pas au Bec en l’air.

Je reviens vers la couverture et la regarde mieux. De la photographie se détachent, malgré le flou, les mots « warning » et « evidence ». « Attention », « preuve ». Mais si le mot anglais « evidence » est en effet un faux-ami, moi, lecteur francophone, je lis quand même, ne serait-ce qu’un instant, ne serait-ce que par jeu : « évidence ». Et je prends l’avertissement pour ce qu’il est : « me méfier des évidences ». Me voilà prévenu.

L’aspect général du livre enfin me fait penser que cette affaire d’enquête policière et de crime n’est qu’un prétexte, ou plutôt un point de départ, sans doute cher à l’auteur, mais destiné nous faire accéder à une réflexion plus vaste.

Les textes donc. Depuis des années que j’essaie de raconter quelque chose par la photographie, j’ai eu l’occasion de me demander ce que le mot « narration » veut dire. Or dès la deuxième page Mac Adams me lance une quasi-provocation en tirant de son univers a priori ne m’allant pas cette question qui m’est quotidienne : « Comment peut-on écrire une histoire à partir de deux ou trois images ? ». C’est donc bien d’histoire qu’il va s’agir. Le vide narratif, c’est donc bien le vide comme élément de narration, non l’absence de narration.

Me revient alors ce jeu que je propose en atelier à des écoliers : je leur présente l’image d’un cavalier sautant un obstacle à cheval, puis l’image d’une jambe dans le plâtre, puis enfin ma question : que s’est-il passé ? Pas un ne manque de me raconter l’histoire qui saute aux yeux alors qu’elle n’est écrite nulle part. L’exercice consiste ensuite pour les enfants à découper dans des revues des paires d’images dont la juxtaposition produit de façon similaire un sens, ou plusieurs possibilités de sens, n’existant pas dans les images individuelles.

Me revient ensuite un instant de radio qui m’avait marqué. C’était il y a deux ou trois ans, je ne sais plus sur quelles ondes. J’avais pris des notes. Jean-Louis Comolli, réalisateur, documentariste, parlait de l’écran et du cadre. Je l’écoutais, vierge de toute connaissance à son sujet. Il souhaitait « que le spectateur se perde dans l’écran et aussi qu’il voie les limites d’écran. Qu’il comprenne que le cinéma, c’est l’expérience de l’articulation de ce qu’on voit et de ce qu’on ne voit pas. Ce cadre qu’on voit par la force des choses mais qu’on ne remarque pas, ce serait bien de temps en temps de vraiment le voir. On verrait qu’on ne voit pas tout, ce qui est un enjeu politique majeur dans notre société où tout est fait pour nous faire croire qu’on voit tout, qu’on sait tout, qu’on a tout à portée de main. Eh bien non. Ce qui compte aujourd’hui, c’est de prendre conscience du fait qu’il y a manque, défaut, difficulté, qu’on ne possède pas tout. »

Je poursuis ma lecture avec en tête cette idée du cadre comme le bord au-delà duquel continue le sens, conforté dans mon intuition que la narration naît à cause des images certes, mais surtout d’entre les images, c’est-à-dire de l’absence de certaines.

J’arrive à cette affirmation de Mac Adams : « Je ne suis pas un photographe documentaire, mais… » (Derrière ce « mais » se cache une prise de position politique : le documentaire n’est pas loin…) C’est la série des Post Modern Tragedies : « collision hybrides entre tragédies sociales et ustensiles de designer ». La définition est de Mac Adams, et parfaitement adaptée à ces images à la fois banales et trompeuses. Habitué à attendre d’une photographie qu’elle me prenne au ventre et si possible de suite, habitué à réclamer d’une série un espace de liberté où me déplacer sans que l’auteur me souligne ce que je dois regarder, face à ces accessoires de cuisine je reste coi. Je tournerais bien la page, mais comme j’ai choisi de me laisser faire par ce livre, j’insiste. Il y a évidemment autre chose à voir. Ce n’est qu’à la deuxième lecture que je note certains détails, qui sont en fait le sujet de l’image : dans cette salière et cette poivrière se reflète une corde de pendu, et cette bouilloire chromée réfléchit l’imminence d’un meurtre. Les aurais-je vus, ce revolver et cette corde, si le texte ne m’avait incité à y prêter attention ? Si je suis honnête, je réponds non.

Mac Adams me force ainsi à repenser mes réflexes et à reconsidérer non seulement l’acuité de mon regard, mais l’acte même de regarder – ses images et toutes les autres. Si le photographe n’est pas documentaire, ce qu’il met en jeu dépasse donc largement le champ conceptuel. Et sans doute n’est-ce pas pour rien si ces détails dérangeants qui initient la narration occupent une faible portion de la surface de l’image. La petite taille des reproductions elles-mêmes oblige à toute attention pour y déceler les indices que l’imagination est invitée à travailler. Ces images donc, il faut aller les chercher, et prendre le temps de les lire. À rebours de ce siècle où tout – tout le temps, à tous et sans échappatoire, dehors, dedans et bientôt jusque dans notre sommeil, bien plus que nous n’en demandons et n’en pouvons absorber, faisant de nous des illettrés par saturation – où tout nous est « donné à voir ».

La question que Mac Adams m’oblige à poser face à une image, ce n’est pas tant celle du « quoi », du « qui » ou du « comment », c’est-à-dire de l’analyse, mais celle du « pourquoi », c’est-à-dire de l’interprétation.

Dans les paragraphes titrés « Fictions architecturales », il détaille un dispositif où ce qu’il y a à voir est l’ombre que produisent, sous une lumière d’un certain angle, les assemblages autrement incongrus d’objets disparates. « C’est la relation entre les objets, ce vide, qui possède une charge réelle et puissante. » – Et rend l’ombre reconnaissable. Il y pose alors cette question : « La signification est-elle un état temporaire, éphémère, uniquement contrôlé par la reconnaissance d’archétypes enracinés socialement » ? Quel photographe documentaire, de conflit, ou simplement travaillant à produire une vision du monde qui fasse sens, peut-il se passer d’affronter cette question ? Quel lecteur de journal, de magazines, de livres, essayant de comprendre le monde tel qu’il le voit, et tel qu’on le lui montre, et le hiatus entre les deux, peut-il se passer d’affronter de cette question ? Pourtant celui qui nous la pose ici, depuis sa posture de photographe conceptuel, le fait à partir de l’ombre d’objets posés sur une cage donnant l’impression qu’elle contient un lapin alors que cette cage est vide. Mac Adams photographie du vide et nous, nous voyons un lapin. Voilà une belle leçon sans doute sur la puissance de la photographie – et sur la responsabilité de ceux qui choisissent les images que nous voyons, nous, clients plus ou moins consentants de l’industrie du sens et de l’information.

Cela dit, si le travail de Mac Adams souligne la nécessité d’interroger la véracité d’une image, l’idée n’a pas toujours été évidente qu’une image puisse être fausse, ou partiale, ou imprégnée d’autre chose que ce qu’elle dit, par exemple des sentiments du photographe au moment de déclencher. Lorsque Raymond Depardon dit « je » dans Notes en 1979, il aide à briser le tabou de la subjectivité. Mac Adams m’apprend que le courant du Narrative Art, où il s’inscrit, y a participé aussi. Même si devant ses images à lui, ma subjectivité de lecteur est accentuée et légitimée par la mise en scène assumée de ses œuvres. Il me dit sans ambages : fiction. Je me sens dès lors assez libres de mes interprétations. D’autant plus que ces images n’essaient pas de me séduire esthétiquement, ce qui réduirait ma liberté à être séduit ou non. Mais face à une image d’actualité ? Ne suis-je pas de suite un peu à l’étroit ? Je ne devrais pas. Subjectivité pareille. Il n’est donc pas inutile (je fais un léger saut narratif où le lecteur mettra ce qu’il veut…), qu’un peu plus loin François Cheval rappelle que « la photographie ne se satisfait plus depuis longtemps de reproduire les faits ». La pédagogie a encore de belles heures devant elle car qui sait intimement cela ? Combien de photographes revenant de reportage, combien de lecteurs face à leurs images, sont encore aujourd’hui persuadés, les uns d’avoir pris, les autres d’avoir vu une photographie montrant « ce qui s’est passé » ? Mac Adams encore : « Je voulais faire de l’art imprégné de mes intérêts de l’époque, de mes sentiments, de mes amours, de mes haines et de mes obsessions. ». Comment croire qu’on peut faire autrement, au prétexte qu’on se confronte au réel d’une façon apparemment plus directe que par le truchement conceptuel ?

Je poursuis.

Parce que c’est ma liberté de lecteur, mais surtout pour mieux saisir pourquoi l’éditeur a choisi de les publier dans cet ordre, je décide de lire le troisième texte, celui de François Cheval, avant le deuxième, celui d’Alexandre Quoi.

Au début du texte, ces mots définissent l’image de Mac Adams : « Une simple image (…) support de toutes les expériences possibles ». De ma lecture à ce stade je déduis : rendues possibles par la liberté de notre subjectivité de lecteur. Cette subjectivité, François Cheval décortique avec un plaisir communicatif comment elle se construit. Comment l’expérience de voir est toujours déjà modifiée et augmentée par celle d’avoir vu – et d’avoir senti, car voir ne se fait pas sans les autres sens. Voir est un accès au monde à la fois biologique et culturel. Nul n’est vierge face à une image ni face au réel. Chacun est la somme de ses acquis, auquel s’additionne ce nouvel élément qu’il est en train de décoder à travers ce prisme même. Voir, c’est interpréter. Je ne sais si ces idées sont enseignées en école de photographie, mais il me semble qu’il y a là quelques vérités bien utiles à celui qui ambitionne de prendre la parole, car si voir c’est effectivement cela, il n’y a pas de raison pour que dire ou montrer ce qui a été vu rétablisse l’objectivité que voir a détruite.

Le texte progresse alors vers l’idée que l’intervalle entre les images est le lieu par excellence de leur mutation et de la construction narrative. Cela me fait revenir au cadre de Jean-Louis Comolli. Le cadre au-delà duquel il se passe des choses invisibles, toujours en lien avec ce qu’il contient, propres à chaque lecteur et de nature à modifier sa perception. C’est donc moi, lecteur, qui fabrique le sens, en mélangeant ce que je suis avec les indices que l’auteur a enfermé dans son cadre – mais un sens qui évolue dans le vide entre les cadres. Idée au service de laquelle François Cheval convoque Maurice Blanchot qui parle de « l’existence de l’inexistence ». Autour des images existe un vide. Parce que ce vide existe, existe l’inexistant : espace-temps disponible pour que naisse un imaginaire de lecteur.

Souvent lorsque je dirige des stages de photographie, je suis confronté à des séries d’images où le photographe ne me laisse aucun espace où être lecteur. Il a décidé ce qu’était le sens et l’a barricadé. Aucune porte par où entrer. Aucun vide où tenter d’être autre chose que ce que l’image impose que je sois face à elle. N’existe que l’existant. Rien autour, rien entre. Le sens est prisonnier de l’espace qui lui est assigné. Ça me fait penser à Harold Pinter : « Le sens commence dans les mots, dans l’intrigue, continue dans votre tête et ne finit nulle part. Il n’y a pas de fin au sens. Un sens qui serait décidé, empaqueté, étiqueté et prêt à l’exportation est mort, hors de propos et insensé. »

François Cheval encore : « L’interstice est un accélérateur de compréhension. Par le recours au vide, l’interruption brutale établit la puissance de la fiction sur le réel ». N’est-ce pas un manifeste qui peut tout aussi bien s’appliquer à la photographie ou au cinéma documentaires, ou à la bande dessinée, voire à la littérature ? L’interstice est ce qui peut procurer du flottement, de l’incertitude, donc une place au lecteur. Sans incertitude, pas de lecteur. Donc pas d’histoire. Avec quelle liberté le lecteur investit-il cet espace, cela est une autre affaire. Car François Cheval va plus loin, affirmant que ce vide chez Mac Adams, si nous le remplissons bien de ce que nous sommes, nous le faisons par surcroît en étant conditionnés par des schémas établis de longue date. Schémas que le photographe n’ignore évidemment pas – c’est sans doute là qu’est l’œuvre –, si bien qu’il s’agit en fait d’un faux vide. Le lecteur est « un ignorant qui sait déjà… ». Idée que je comprends viscéralement. Nous lisons ce que nous savons devoir lire. Si l’on extrapole ce que peut être ce faux vide à d’autres contextes que celui de l’énigme policière à la base de ce livre, cela augure de la marge qu’a tout conteur, y compris le journalistique et le politique, pour jouer avec l’imaginaire du lecteur, et le faire aller là où il fait semblant de ne pas l’emmener.

Ce texte redit que notre rapport au monde est regard, c’est à dire inspection suivie d’interprétation. En écrivant cela je me dis : c’est faux pour un aveugle. Mais j’espère que non. Même si je ne puis me mettre à sa place, je peux supposer que le processus est le même sauf qu’il regarde avec un autre sens que la vue. Ce qui compte, c’est l’enchaînement inspection/interprétation à la base de l’expérience et, partant, de la narration. C’est je suppose encore pour cela que dans le film d’Anand Gandhi Ship of Thesus, la photographe aveugle, après l’opération chirurgicale qui lui rend la vue, est perdue. Elle a des yeux qui voient mais plus de regard, qui passait par ailleurs. Elle doit le reconstruire.

J’étais entré dans ce texte un peu inquiet car lorsque j’avais entendu François Cheval en conférence, j’en étais ressorti avec la sensation de n’avoir retenu qu’une infime partie de ce qu’il entendait me transmettre. Non qu’il fût abscons, c’était plutôt une question de densité d’idée par unité de temps. Je termine ces pages conscient de n’avoir pas suivi l’auteur dans toutes ses propositions, notamment lorsqu’il s’attarde sur le terrain de l’interdit et de l’ontologie et soutient que ce qui se joue dans le vide entre les images a rapport avec notre désir inavoué de meurtre. Peut-être est-ce dû à mon manque de goût pour la littérature du crime ou la psychanalyse. Peut-être encore par cette réserve manqué-je une dimension de l’œuvre de Mac Adams. Ce n’est pas grave : la lecture que j’en ai fait me convient. J’y ai déjà trouvé beaucoup. Et comme ce livre ne me fait plus peur à présent, ce « beaucoup » m’emmènera bien jusqu’à l’envie d’une prochaine lecture où il continuera d’augmenter.

Dans le texte d’Alexandre Quoi, enfin. (Bien à sa place : les jalons historiques qu’il pose préparent l’accès au texte plus abstrait de François Cheval. Cependant, les lisant dans le désordre, des intuitions eues chez Cheval reçoivent validation, et ma compréhension de l’ouvrage en est stabilisée.)

La première chose qui me frappe en lisant la manière dont Mac Adams est arrivé à la photographie, c’est combien elle est un médium souple. Elle donne parfois l’impression que quand naît mettons, un Anders Petersen ou un Stephen Shore, il en apparaît dans la foulée mille clones plus ou moins honnêtes. Pourtant la photographie peut s’adapter à ce que chacun a besoin qu’elle soit pour examiner sa propre question à sa propre manière. Mac Adams, à un moment de sa réflexion sur la narration, a eu besoin que la photographie joue un rôle pour lui. Il le lui a fait jouer, même si ce n’était pas particulièrement dans l’air de son temps. La question et le médium sont visiblement en adéquation. Des jeux de narration comme Méditation (p. 16) ou Island, Civil War (p. 39) seraient vains en peinture, l’utilisation du réel disparaissant. Et présentées à l’état de sculptures sans le figement de la photographie, ils cesseraient de fonctionner dès que le spectateur décalerait son regard. Comme chez Georges Rousse, à ceci près que Mac Adams inclut d’emblée l’artifice dans l’œuvre. (Georges Rousse pourtant, gêné qu’on puisse désormais prendre ses œuvre in situ pour de la retouche numérique, se voit contraint de dévoiler l’artifice. Ainsi, par souci didactique, il rend compte au public de son mode opératoire en montrant les étapes de son travail dans ses expositions.) Chez l’un comme l’autre, c’est bien la photographie qui permet à l’œuvre d’exister.

D’autres idées me plaisent dans ce texte. Ayant défini le narrative art comme « des œuvres combinant photographie et texte (…) dans une visée narrative », il souligne ensuite le cas particulier de Mac Adams : se raccrochant indubitablement à ce mouvement et le revendiquant volontiers alors que son œuvre se présente sans ajout de texte. C’est donc un rapport texte/image dont le texte est absent. J’extrapole : car supposé connu, au minimum dans notre inconscient ? Si derechef on transpose cela aux techniques de diffusion de l’information et du message politique ou publicitaire, on mesure ce qu’une telle articulation de sens peut avoir d’efficace. Mac Adams explique cette absence de texte : « Dans leur contexte, je vois les objets comme des substituts ou des équivalents des mots. » Comme chez Sebald donc, où par exemple dans les premières pages de Vertiges le mot « yeux » (d’Henri Beyle, Stendhal) est remplacé par l’image des yeux en question. Je suis heureux de lire cette idée ici. Je pense souvent en construisant une série, pour moi ou un stagiaire, que telle image en serait le verbe, telle la majuscule, telle la virgule.

J’aime enfin cette idée qui rejoint mes préoccupations quant à la photographie et à l’ailleurs : « Chacune des œuvres de la série des Mysteries rend [l’auteur] ainsi à la fois témoin et complice : par son positionnement extérieur à la scène et son accès à deux ou trois coupes temporelles de l’action, qui lui sont restituées par les diptyques ou les triptyques photographiques, il semble détenir davantage d’éléments de compréhension que les protagonistes de l’histoire eux-même. » Je pense qu’il y a là matière à questionner notre légitimité de faiseurs d’images dans bien des cas, pas forcément pour la démolir, mais au moins pour la réévaluer.

Finalement, ce livre qui m’attirait mais dont j’avais un peu peur, j’en arrive au bout y ayant trouvé plus de grain à moudre que d’obstacles. J’y ai rencontré une pensée qui a pour principal attrait de me réapprendre à lire, à voir, à regarder, à démêler, à questionner, à débusquer le mensonge. J’en repars avec le plaisir d’avoir assisté à un démontage systématique de « la prétendue objectivité de l’image mécanique ». Avec ce joli groupe nominal aussi, « le vide narratif » ; et la certitude que ce vide c’est bien au lecteur de le remplir, sans oublier que celui qui a écrit l’histoire a truffé son langage d’indices qu’il sait que nous allons reconnaître.

Harold Pinter encore, pour clore : « Le langage est une affaire hautement ambiguë. Souvent, se trouve sous le mot effectivement dit la chose connue et non dite. Mes personnages me racontent tant de choses et pas plus, eu égard à leur expérience, leurs aspirations, leurs motifs, leur passé. Entre mon manque de données biographiques sur eux et l’ambiguïté de leurs dires s’étend tout un territoire, qui n’est pas seulement digne d’exploration mais qu’il est obligatoire d’explorer. Les personnages qui se développent sur une page, comme vous et moi, sont la plupart du temps inexpressifs, repliés sur eux-mêmes, peu fiables, fuyants, évasifs, obstructionnels, rétifs… Mais c’est de ces caractéristiques que naît un langage. Un langage, je le répète, où autre chose est dit sous ce qui est dit. »

À la fin de ma lecture je parcours les bibliographies et curriculum des auteurs et je remarque qu’à Bâle en 2008 le travail de Mac Adams fut associé à celui de Dominique Petitgand. L’instant de surprise passé, cela me semble évident (et j’aurais bien aimé en être !). Si le premier nous incite à interroger le vide et le plein, le deuxième, par exemple dans son disque Le bout de la langue (2006), excelle entre les mots à nous faire apprécier la parole en prenant la mesure du silence.

Mac Adams, Le Vide narratif, Le Bec en l’air, 2010